|

近年来 社会上兴起一股“东坡热” 尤其受到年轻人的追捧

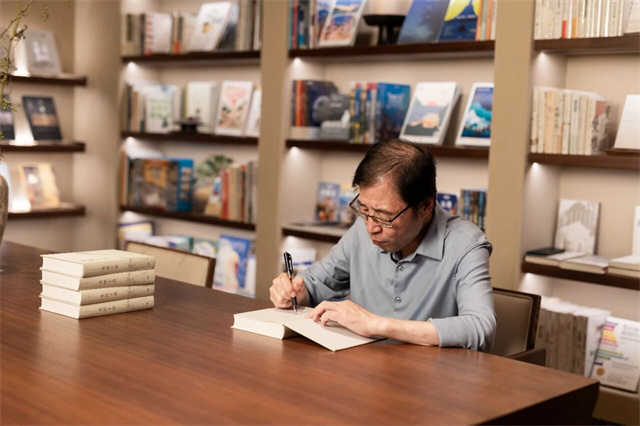

关于苏轼的展览、纪录片 视频、话剧、音乐剧等等 层出不穷 几乎出一部火一部 为什么一位千年前的宋朝人 能跨越时空 成为今日文化“顶流” 苏轼究竟是怎样一个人 何以如此有魅力 我们又能从他的人生轨迹中领悟到什么 围绕这些话题 复旦大学中文系教授 《苏轼十讲》作者朱刚 与北京大学历史系教授 宋史研究者赵冬梅在亚朵竹居对谈 其后,朱刚教授与 青年报·青春上海记者继续畅谈 分享他心目中的苏东坡

“士大夫”是理解苏东坡的核心密码

朱刚 Q:近些年“东坡热”居高不下,很多年轻人喜欢苏轼,您认为是什么原因? 首先,苏轼本人极具人格魅力,此外还有技术层面的原因——雕版印刷在他生活的时代迅速普及,中国出版业由此步入正轨。当时的苏轼又极受欢迎,“粉丝”众多,出版商就去找他合作,印他的作品。就这样,苏轼写过的东西无论重要与否,几乎全都保存了下来。这对于后世的读者、研究者而言是巨大的福利。不管你关心他什么问题,只要去查,都能从文集里找到相关的表述。这对于作品的传播和研究是很有意义的。 Q:苏轼在您心目中是怎样一个形象呢? 对我而言,这个形象经历了逐步转变的过程。首先当然是词人。他的豪放词在词的发展史上具有划时代的意义,所以一开始我是把他当作一名词人来研究的。但研究深入到一定程度以后,就会发觉词还不是苏轼文学创作中最核心的部分,他在诗歌领域取得的成就不亚于词,而且他本人应该更看重诗。于是到这个阶段,我更愿意把他看成一位诗人。等到我给学生上课讲苏轼、开始写《苏轼十讲》这个阶段,我对他的认识就更加深入了。如果要用一个词来概括苏轼的话,我愿意用“士大夫”这个词。 Q:从词人到诗人再到士大夫,意味着您对苏轼的认识超越了文学领域,把他放到一个更大的脉络中去考察。 是的。从唐宋时期开始,中国的领导阶层或者说精英阶层主要是通过科举考试产生的,我们称之为士大夫。苏轼就曾参加过科举,考取进士。士大夫的特点之一是全面发展,什么都要会,这在苏轼身上体现得尤其明显:他的诗词、文章、书画都达到了一流水准,堪称全才。除了文学创作,他还有经学著作、史学著作甚至医方。士大夫最重要的身份是官员,处理行政事务。苏轼一辈子担任过很多行政职务,做杭州知州的时候整治西湖,修建了苏堤等水利设施。 Q:是苏轼一个人全能,还是士大夫都这样? 我觉得这是古代社会对士大夫的普遍要求,作为一个士大夫,就应该什么都会。当然不是每个人都能尽善尽美,但苏轼确实做得特别好。

在逆境中摸索生活之道

朱刚和赵冬梅 Q:“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,从湖北到广东再到海南,苏轼一辈子颠沛流离,但他总能在逆境中保持乐观,这也是很多年轻人喜欢苏轼的原因。您认为他的乐观源自何处? 一是天性,我想苏轼天生就是一个旷达的人,这是他性格的底色。还有就是知识结构。苏轼的知识结构是以经学为主,佛学和道家为辅,从而形成一套比较综合的人生观。经学为主,是说苏轼从小就熟读儒家经典,为科举考试做准备,要当士大夫。这是比较严肃或者说沉重的一面,在此之外还有佛学和道家。当作为士大夫的志愿受阻的时候,佛道能帮助他排解掉一大部分压力和怨念。所以我们说儒释道三位一体,就构成了士大夫的人生观。 Q:我想这应该有一个过程,苏轼毕竟遭遇过那么多挫折,不会一开始就平衡得那么好。如果的确有一个转变过程的话,会是人生的哪个阶段? 我认为是黄州。贬谪黄州前发生了乌台诗案,苏轼在狱中关了130天,差点没命。元丰三年(公元1080年)苏轼被贬到黄州,命保住了,工作也相对清闲,但内心很痛苦。设身处地去想,他正面临绝境。因为宋神宗是支持王安石变法的,等于皇帝是支持新党,反对苏轼这个旧党。宋神宗比苏轼小十几岁,苏轼当然料想不到皇帝会英年早逝,站在当时的角度,他会认为局面不可能扭转,自己的政治前途已经走到尽头。这对于一个立志要“治国平天下”的士大夫来说是毁灭性的打击。后面的日子该怎么过?人生必须重新规划。 Q:他是怎么重启的,做了哪些心理建设? 不光是做心理建设,首先要做的是经济方面的准备。因为他领不到现钱了,必须得节省,然后创造一些收入,所以他在黄州弄了一块地去耕种,以缓解经济压力。然后要保持身体健康。一方面种地要有一个好的体魄;另一方面,他还是想等待时机,争取能重新出来做点事。健康包括两个方面:身体和心理。前面说过,苏轼觉得自己身处绝境,心中很压抑,如果长期苦闷不表达会出问题,所以他写了大量文学作品。苏轼填词的高峰期就在黄州,书法成就也非常高;同时他开始研读佛教著作,钻研佛理,以寻求心理上的平衡。这样尽量尝试,一点点拓宽生活的境界,慢慢摸索出了生存之道。 Q:其间也难免有痛苦吧? 肯定是痛苦的,但最后超脱出了痛苦。用我老师王水照先生的话概括,苏轼刚到黄州,拼命要表现得我很旷达,我很看得开,我不为困境所困,但实际上过了一阵子痛苦就冒出来了,此后又经历了一个从痛苦中解脱的过程。大概到元丰五年(公元1082年)写前、后《赤壁赋》的时候,我们可以看到一个心灵上比较澄澈、成熟的苏轼了。

发现人生的完整性、丰富性

朱刚 Q:读您的《苏轼十讲》,我有个很深的感受就是苏轼和他的弟弟苏辙关系非常密切,两人有一种互相扶持、互相安慰的关系。 是的,这在当时是很特殊、很难得的。北宋的党争异常激烈,经常搞到兄弟失和、朋友反目的地步,曾巩、曾布,蔡京、蔡卞都是这种情况。但苏轼和苏辙始终同进同退,乌台诗案以后,苏轼被贬到湖北黄州,苏辙被贬到江西筠州。兄弟俩的意见总是保持一致,所以顺利时在一起,倒霉时也在一起。两人感情非常深厚,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,就是中秋节那天因为想念弟弟而写的。《宋史》评价他俩的情谊:“进退出处,无不相同,患难之中,友爱弥笃,无少怨尤,近古罕见。”我认为是非常贴切的。

Q:您认为苏轼对于我们普通人最大的价值是什么? 苏轼把人生的可能性、丰富性挖掘了出来。现实世界里总是存在很多束缚和阻力,常常让你觉得这也做不成、那也做不成。那么就来看一看苏轼。你不让他做这个、不让他做那个,他还可以做第三个,有各种各样的事情可以做。做不成公务员,可以做学者,做不成医生,还可以做画家、美食家、旅行家、诗人等等。他有太多的侧面了,这样一个人是打不败的。进一步说,这也体现了苏轼的人生哲学。他说“人生如逆旅,我亦是行人”,我们都是人世间的过客,几十年匆匆而过。看起来很消极,但关键在于我们如何面对。我们不能无动于衷地走过人生旅程,而要让这段旅程足够丰富,感受到存在的意义,这是苏轼教给我们的。 Q:今天我们想了解苏轼、走近苏轼,应该从何处入手? 可以读苏轼的诗集。他的诗集不分古体、近体、五言、七言,完全按照写作时间来编纂。你顺着诗集读下来,等于跟着他走过了一个人的人生旅程。他的写作有一个特点,就是随时随地反思自己走过的路,这体现了他对人生的思考,给我的启发非常大。读苏轼的价值就在这里了。 Q:您个人最喜欢的一句苏轼的金句是什么? “腹有诗书气自华。”我们读书不只是为了获取知识,更要把知识内化为自身的修养,提升自己的气质。我觉得这一点很重要,所以我经常把这句话赠送给朋友。

作者:青年报·青春上海记者 唐骋华 责任编辑:杨昊霖 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|